《化猫》的裹脚布系列评写到这里终于可以告一段落了,从世界观到五个故事独立的评析,这一篇想再集中评述一下卖药郎这个角色以及其他一些简单总结。

标题写作“看不尽”,不仅是因为五个故事中依然有不少让自己困惑不解的细节,要留待今后重温时再去慢慢地解读,同样也是故事本身为我们预留了无限的想象空间,手执“形”“真”“理”的大端而云游于红尘的卖药郎,总觉得不知哪一刻他便又会重现一样,毕竟,只要红尘事不尽,人心明暗的博弈不止,卖药郎便始终要在去“异”归“常”的大路上做他的游方郎中。

再说卖药郎

在讲《化猫》世界观时,曾归纳过卖药郎是“由《化猫》的世界观——生克制衡的规则本身所诞生出来的一种与‘恶’的恶性表现形式相悖相克的暴力的道义力量”,要彻底地解释这句话以及理解卖药郎这个角色,还是绕不开对作品世界观以及设定细节的注目。

《化猫》的立点无疑是丰富的人性,在这个基础上,它引入了妖邪物怪的题材,让原本流于寡淡的“人性”顿时有了诡谲浓艳的演绎和延伸,就好比用妖邪物怪为人心扑粉上妆,使其极尽夸张,让观众通过这些“表演”尽可能地领略人性的可能性。换句话说,《化猫》极尽妖冶惊悚之能事,它的终极目的无非还是回归到人性这个命题上来,就像是将恶疾沉疴曝于人前,逼着你去探究内里的病灶,看看究竟是哪儿出了问题。

但是,妖邪物怪只完成了对人心隐疾“引出”与“夸张”的功能,人心的暗秽滋生膨胀遂与物怪共鸣作祟,这使得“恶”由内而外地昭显,针对“恶”的为祸,才应运而生卖药郎这股“暴力的道义力量”,而有了生克,才能使作品达到平衡。

但也并不是说,卖药郎由此便占领着“至善”与“正义”的高地。这也是《化猫》这部作品在表达着自身内涵的同时,在叙述上相当自持高明的一点。

比如关于“正义非正义”这点,《化猫》并没有那么浓烈的道德伦理色彩(即便是最后一个故事)。正相反,它恰恰是在道出人心的同时,尽力避免着任何立场与颜色的着染,以维持自身——通过卖药郎这个角色——的客观的最大化。

作品通过“卖药郎”的这个身份与医理勾连,使心病与身疾表里互喻。但“病着”仅仅只能说是一种身体“异常的状态”,这种“异常状态”投射到内心,是内心失去了平衡,发生了扭曲,却无法指责其为“非正义”。

而作品既然涉及了善恶,那是否就是“惩”恶“扬”善了呢?不可否认,作品中对于超脱无私的“爱”确实有赞美,因为它们疗愈和净化人心;但对于恶,如果“惩罚”指的是要通过外在的力量来实现,那么它没有“惩罚”这一环节,可以看到作品中为恶之人的下场往往是在因果回寰之下,自食恶果,遭受恶(物怪)的反噬。

而在整部《化猫》中,卖药郎的“身世”也使人感到好奇,从头至尾,故事中都没有对卖药郎的出身有任何明确的交代,卖药郎对于自身“只是一介卖药的而已”的托出,其身份的极致单一化和无名无姓的神秘设定给了人无限的深思和回味。

卖药郎何以无名无姓?并非他故作神秘,刻意隐瞒,而确实是他没有。而这也正是上文我所说的,《化猫》这部作品在叙述上相当自持客观的一个表现。

《化猫》中涉及的两个基本对立概念是“异”与“常”,而非善与恶,同时,“异”“常”也是《化猫》世界观自我完整的根基所在,也即是卖药郎除魔所秉持的根本之“道”。

【在这里插入一下我对“异”“常”与“善”“恶”的理解。这两对对立概念都建立在人心明暗共存的基础上,异与常所指的是人心明暗的平衡与否,而善恶则是人心明暗分别具体行为化后的定性。善恶再进一步泛化,才会形成正义非正义。】

再回到卖药郎何以无名姓的问题上来。

现世之人由各种身份构成,众多的身份聚合于一个具体的名字,参与到这个热闹的红尘中。在此,“名字”即意味着一种尘世着染,代表着经由这个名字所带来的一系列立场与观念的根植和拘囿。

相对于现世之人参与红尘的种种立场观念交织而成的“主观”,卖药郎则充分表现出了他高悬于红尘的“客观”。

其中最明显的一出就是在《海坊主》中,从“使剑之手”的资格上比对了世人与卖药郎的主客观区别,船上众人对菖源之事各有立场各有情绪的表达,但“卖药郎的身上,看不到那种以自身为立点确立三观的尘俗着染,没有烟火气的理智与客观,使之在异象的牵引之下,坚定地践行着追索‘形’‘真’‘理’的解答,继而以神魔之力祓除人心的病厄。”

而想像其在不发挥退魔之力之余,卖药郎只近似于一双旁观红尘的冷眼,看尽红尘事,却并不参与(不知他衣服与药箱上的纹饰是否是这个意思);在斩除妖魔的过程中,退魔之剑的设限又从一开始就让卖药郎绝对地凌驾于人类善恶的纷争,换句话说,卖药郎所秉持的大道既非善亦非恶,而是凌驾于此的“常”,上文也说到,“常”指的是人心明暗的平衡,即“常”的基础是肯定明暗的共存,而非偏安善恶的任何一面去对抗另一面。由此,以“常”来断“异”,拨正偏颇失衡的人心才是卖药郎退魔的行为最根本的涵义。

统括来说,如果把《化猫》比作一个自我完整自圆其说的游戏,那么,化猫的世界观是游戏规则,其中的人物就是出错的玩家,卖药郎则相当于守护规则的监督者和消除错误的执行者。这也解释了他何以能够游走于不同的时空,重现死者的因缘,让一切看似尘埃落定的悬疑重新翻覆于日光之下,显现它们的“形”“真”“理”。

关于《怪•化猫》

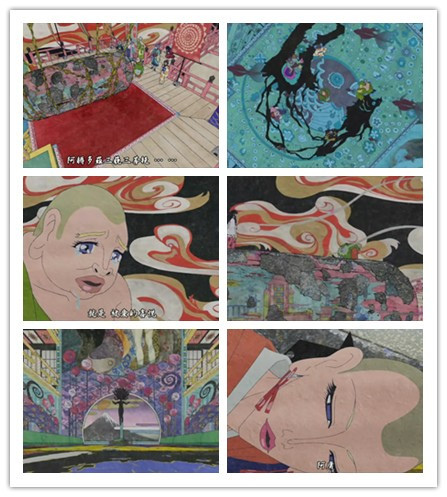

较之前作《怪~Ayakashi》中的《化猫》,《怪•化猫》加强了故事叙事的节奏感,无论是人物语言,还是画面切换,都有了一种恰到好处的刻意的演绎;用色上也更见艳丽大胆,却不见混乱,《座敷童子》中的房间、《海坊主》中的海船、《无面》的梅花林等等;不同的脚本作者也令每个故事展现出各自不同的风格,如《座敷童子》《化猫》故事不深但手法绝妙、《海坊主》与《鵺》悬念迭起回味无穷、《无面》层层深入深刻剥析;配乐依然沿用高梨康治,但OP、ED则明显比前作更贴合作品氛围,OP的诡艳恰似妖邪甫现时那份未明的妖异,而ED的哀婉则如同翻覆的尘埃落定后的柔情的收束。

《化猫》虽以浓艳诡谲的方式来讲故事,但它的基本故事模式与根基又非常的传统,它通过塑造卖药郎这样一个沟通着大道和人世的角色,使《化猫》得以成为一个独立平稳运转的小世界。不该现于世间的妖邪由本不存在于世间的卖药郎斩杀,世界遂恒行之。

《化猫》的惊艳,不同于一般人气动画因乘风其时,而留存于人心。它或许会蒙尘,但却绝不会褪色,因为从画风、表现手法乃至于主题探讨它都不曾刻意去追求对当下时髦审美的迎合,反而,它对于时髦性的彻底抛弃令其保有了更为恒久的时髦感——浮世绘画风的艳丽独特、表现手法的丰富和高妙、主题探索亦即人心人性这一话题的持久性以及《化猫》这种深入其中却又并不沉溺的姿态,使其无论从何种角度、哪个时段去看,都会让人深深拜服于它特立独行的冷静、凌空高蹈的智慧以及余音不绝的况味。

PS.记录下五个故事的脚本作者,下回按人搜动画==+

《座敷童子》——高桥郁子

《海坊主》《鵺》——小中千昭

《无面》——石川学

《化猫》第一、二幕——高桥郁子

第三幕——横手美智子(ヨコテミチコ)

![[怪.化猫].[X2][Mon[00_09_53][20131224-221317-0] [怪.化猫].[X2][Mon[00_09_53][20131224-221317-0]](https://pic.pimg.tw/lisaherself1027/1396449458-675598317_n.jpg)

![[怪.化猫].[X2][Mon[00_09_53][20131224-221317-0] - 副本 [怪.化猫].[X2][Mon[00_09_53][20131224-221317-0] - 副本](https://pic.pimg.tw/lisaherself1027/1396449455-2776912250_n.jpg)

{{ article.title }}

{{ article.title }}